たぬきっこクラブ~猟師になる~(2024年2月3日 実施報告)

みなさんの身近に猟師さんはいますか?

会う機会は少ないと思います。

今回は猟師の”あなごさん”と1日を過ごし、

どんな思いで仕事をしているのか、普段のお仕事の話などを

聞きました。

シカ肉を食べてみたり、シカ革を使ったクラフト体験、

森の中にある動物たちの痕跡探しなど盛りだくさんでした。

参加者からは

「今まで食べたシカ肉の中で一番おいしかった」

「罠を仕掛ける体験ができてよかった」

「命をいただくことをより具体的にイメージできた」

など様々な声をいただきました♪

ありがとうございました。

たぬきっこ森のようちえん ~工作に挑戦~(2023年6月24・25日開催)

幼児向けプログラム、森のようちえんを開催しました。

今回は、「自分で作ったものを長く大切に活用してもらいたい。」

というテーマで

親子でかなづちや釘、インパクトドライバーを使って木箱のカート作りをしました。

親子で協力して木の箱を組み立てたり、釘を打ったり、

やすりをかけたり、子どもたちだけでなく大人も一緒に集中して出来上がった作品にみなさんとても嬉しそうな表情を浮かべていました。

参加した保護者からも

「子どもたちの道具の扱い方が意外と上手でびっくりした。」

「危ないからという理由で今までやってこなかったが、今後は色々と挑戦させてみようと思った。」

などの感想も聞かれ、子どもの活動の可能性を知ってもらう時間にもなりました。

富士山溶岩洞くつ探険(6月11日開催)

6月11日に大人気プログラム

【富士山溶岩洞くつ探険】が開催されました。

雨の中での開催となりましたが、

総勢6組15名が参加してくださり、とても賑やかになりました。

8000年前に出来た洞窟は迫力満点!

ヘルメットと軍手を装着し、ライトを片手に長さ150mの洞くつを探検します。

途中で、洞くつの暗闇を体験したり、その暗闇の中を歩いたりと洞くつならではの面白さを経験しました。

まだまだ世の中には知らないことやわからないことがたくさんあるということ。

ネットやテレビを見て知った気にならずに

ぜひ!!自分の目で見て足で歩いて感じてほしいと思います!

次回開催は2023年8月13日(日)です。

ご興味ある方はぜひ、ご参加ください。

たぬきっこ森のようちえん 五感で感じる~春~(2023年5月20・21日開催)

5月20・21日にたぬきっこ森のようちえん ~五感で楽しむ春~を開催しました!

前日まで雨が心配されましたが、無事に屋外でプログラムを実施することができました。

今回は ~五感で楽しむ春~

家族ごとにワークシートに記された野草を探します。

ただ探すだけでなく、花の匂いを嗅いだり、形を変えて飛ばしてみたり、お面を作ってみたりと野

草一つとっても楽しみ方は色々!

普段よく目にするシロツメクサやハルジオンも見方を変えると新しい発見もあります。

野草探しの次は「野草のホットケーキ作り」

身近な野草が食べられることに驚きと楽しみがある中、ホットケーキ作りスタート!

材料を袋に入れたり、生地を混ぜたり親子で協力して作っていきます。

焼いているときの野草とホットケーキで部屋中にいい香りが広がります♪

自分たちで探し、作り、食べるご飯は美味しい!

親子で五感を使って「楽しく美味しい春」を感じる時間となりました!

たぬきっこキッズ「冒険あそびの巻」(2023年5月13日開催)

2年目に入ったたぬきっこキッズ!

子どもだけ!新しいともだちと!季節ごとの自然あそび!

1日はしゃいで「生きる」って楽しい!ことを感じるプログラムです。

天気予報は1日大雨。しかーし!

リピーターと新規の参加者がまじりあった今回は、

すでに、楽しむこと遊ぶことのやる気に満ち溢れていました。

雨の中でも外に出て、お昼の天ぷらにする野草を見分けて、

集めて食糧確保。

「まさかそのへんに生えてる草が食べられるなんて!」

「しかも、うまーい!おいしーい!」

生でかじって苦みを体験した子も、天ぷらの味の変化にビックリ。

多くの子が、親御さんに驚きを持って話されたようです。

ほとんどが室内での活動でしたが、ロープや新聞紙、

ボールにマット、出てくると「何ができるかなー?」

「これはどう?」「それいいね!」

みんなでアイデアを出して、皆で決めた遊びに

子どもたちも夢中で、あっという間の5時間でした。

最後のひとことでは、圧倒的に「お友達ができてよかった」

「いろんな遊びをみんなでできたことがよかった」と知らない

子とも打ち解けて、遊んだ様子が感じらえました。

来てくれたみんな、ありがとう!またねー!

スタッフ:小野ちょびひげ、広瀬はやぴー

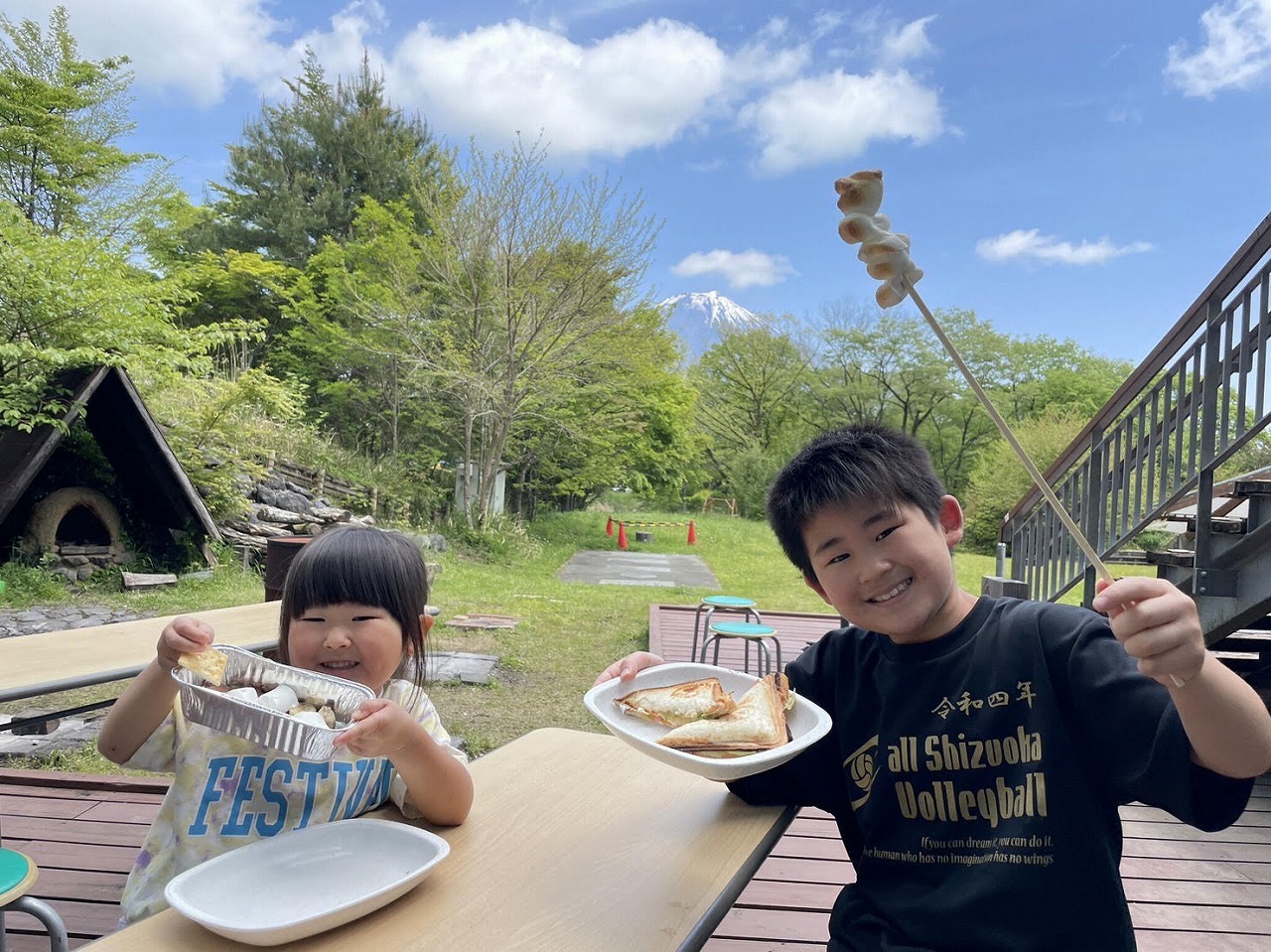

GW特集(2023年5月3日~5月6日実施)

大型連休の自然塾にはたくさんの来館者が遊びに来てくれました。

みなさんが訪れた理由は様々でした。

まずは、高さ8mあるクライミングにたくさんの子どもたちが挑戦してくました。

ホールドに手や足をかけながらも登りやすい位置を探し、壁の最高地点を目指します。そしてクライミングウォールの下で見守る家族からの応援にも力がはいります。

頂上に着くと登り切った達成感で満面の笑みを見せてくれました!

続いて、たき火クッキングです。

家族で協力しながら料理のトッピングをし、たき火で美味しく仕上げます。

青空の下、たき火で調理したご飯に思わず「おいしい!」と笑顔がこぼれていました!

その他も手裏剣投げやザリガニ釣り、各種クラフト、生き物探し竹とんぼ飛ばしなどいろんな遊びにみな笑顔がこぼれていました。

今年もにぎやかだった自然塾の大型連休。プログラムだけではなく、毎年遊びに来てくれるご家族とお話しが出来たり、子どもたちの成長した姿が見れました。

もちろん、たくさんお新しい出会いも!スタッフ一同、素敵な時間を過ごさせて頂きました。

みなさん、ありがとうございました。

ぜひ、これからも自然塾に遊びに来てください♪

富士山溶岩洞くつ探険(4月29日開催)

4月29日に大人気プログラム

【富士山溶岩洞くつ探険】が3年ぶりに開催されました。

総勢7組20名が参加してくださり、とても賑やかになりました。

8000年前に出来た洞窟は迫力満点!

ヘルメットと軍手を装着し、ライトを片手に長さ150mの洞くつを探検します。

途中で、洞くつの暗闇を体験したり、その暗闇の中を歩いたりと洞くつならではの面白さを経験しました。

最後に、洞くつ入り口で取った写真では勇敢な探険家たちの顔を収めることができました。

眺めたり、登ったりすることで有名な富士山。

今回は潜るという冒険をしました。

私たちの暮らしにもたくさんの自然があります。

そんな日常の中で改めて自然に目を向けると新しい発見があるかもしれません。

ぜひ身近な自然に目を向けてみてくださいね♪

次回開催は2023年6月11日(日)です。

ご興味ある方はぜひ、ご参加ください。

たぬきっこクラブ~自然ガイドになる~(2023年4月23日実施)

4月23日、たぬきっこクラブ~自然ガイドになる~が開催されました。

たぬきっこクラブは、自然と関わるお仕事をする人と一緒に過ごすイベントです。

今回は、自然ガイドになるをテーマに、自然を知ることや、

自然ガイドになるための心構えを学びました。

まずは、旬の自然を探しに出かけます。

自然ガイドのちょびひげからの指令で、自然塾の原っぱに咲いている草花を探しました。

植物が生えていないような場所でもじっくりと見ると、

たくさんの草花があることに参加者は驚いていました。

その後、植物がどうして花を咲かせるのか、みんなで身近な疑問について考えました。

他にも、ちょびひげから提示された色と同じ色のものを自然の中から探したり、

お題シートに書かれた自然物をみんなで見つけ出しました。

午後は、自然塾に隠されたクイズを探して答える謎解きクイズラリーで

生き物たちを詳しく知ることになりました。

謎探しもクイズを答えるのも難しいようでしたが、

家族みんなで協力して見事クイズを解き、宝物をゲットすることができました!

最後に、ちょびひげから自然ガイドとして大切なことを教えてもらい、おしまいとなりました。

ご参加、ありがとうございました!

たぬきっこクラブ~大工になる~(2023年3月4-5日実施)

大工になるテーマに『たぬきっこクラブ』が開催しました!

今回は1泊2日のキャンプで自然塾を過ごしました。

自然塾名物の大工、げんさんが登場!げんさんと一緒に机とイス作りに挑戦しました。

1日目は机作りに挑戦。

初めての道具に緊張しながらも子どもたちは集中力を発揮し、

真剣に作業に取り組む姿が印象的でした。

2日目はちょっと背伸びして椅子作り。

1日目の経験が活かされ、素晴らしい椅子を作ることができました。

さらに、キャンプならではの楽しみである食事作りにも挑戦しました。

ダッチオーブンを使って、おいしいロールキャベツを作りました。

自分たちでおこした火で料理を作ると、その味は格別ですね。

私たちが普段使っているものは、誰かが作ってくれたものばかりです。

この2日間で作り手に感謝する気持ちと、

自分自身で何かを作る楽しさを知ってもらえたら嬉しいです。

来年度も自然塾は様々なイベントを開催します。ぜひご参加ください。

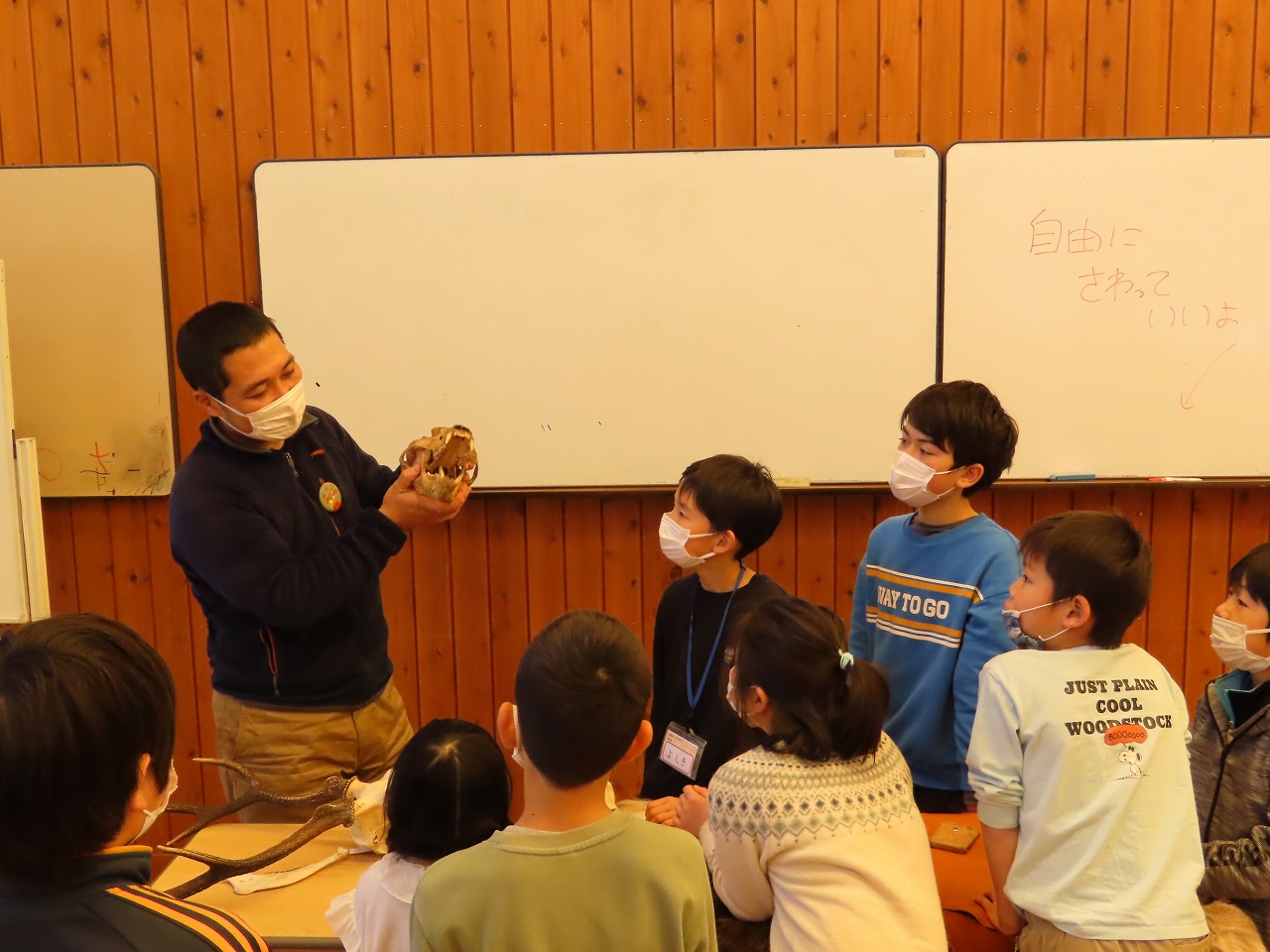

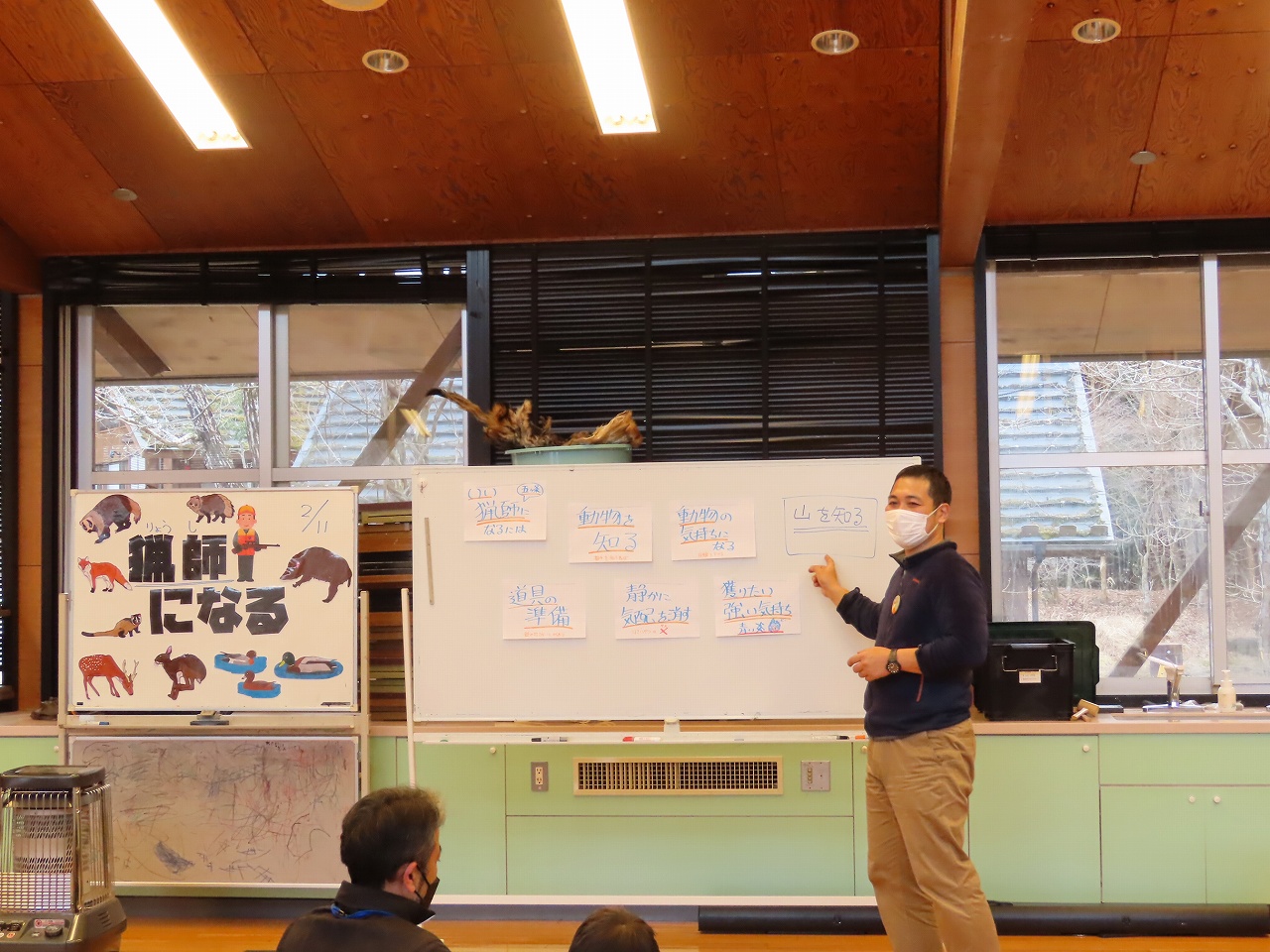

たぬきっこクラブ~猟師になる~(2023年2月11日実施)

2/11(土)にたぬきっこクラブ~猟師になる~を開催しました。

たぬきっこクラブとは、自然の職業に関わる人と1日を過ごし、

子どもたちの将来の選択肢を広げることを目的としたイベントです。

今回は猟師になると題して、猟師さんのお仕事を知り、

どんな想いで仕事に取り組んでいるのか、

そして、どうすれば良い猟師さんになれるかのお話しを聞きました。

他にもシカ肉を食べてみたり、猟師さんが使う道具を触ってみたり、

シカ革をつかったキーホルダー作りも楽しみました♪

ありがとうございました!